【2025年版】多様化する採用手法の種類と特徴を比較|最適な手法を選ぶコツとは?

公開日:

前回の記事「今さら聞けないスカウト型採用とは?メリット・デメリットや人事担当者が押さえておくべき基本知識を徹底解説!」では、企業が候補者へアプローチする“攻めの採用手法”であるスカウト型採用にフォーカスを当て、その特徴や活用方法について詳しく解説しました。しかし、採用手法はスカウト型に限らず近年ますます多様化しています。求人サイトや人材紹介、リファラル採用やSNS、目的やターゲット人材に応じて最適な手法を選ぶ時代になってきました。

本記事では、こうした採用手法を比較しながら、それぞれの特性や活用ポイントを整理。「結局、自社にはどの手法が合っているのか?」と悩む採用担当者の皆さまにとって、実践的なヒントとなる内容をお届けします!

採用手法にはどんな種類がある?それぞれの特徴を比較

採用活動において「どの手法を使うか」は、成果を大きく左右する重要なポイントです。昨今では、求人サイトや人材紹介といった定番の方法に加え、リファラル、ダイレクトリクルーティング、SNS、採用イベントなど、選択肢がますます広がっています。

それぞれの手法にはメリット・デメリットがあり、目的やターゲット人材、採用リソースによって選び方も変わります。ここでは、代表的な採用手法を整理しながら、その特徴を比較していきます。自社の採用課題や体制に合った手法を選定する際の参考にしてください。

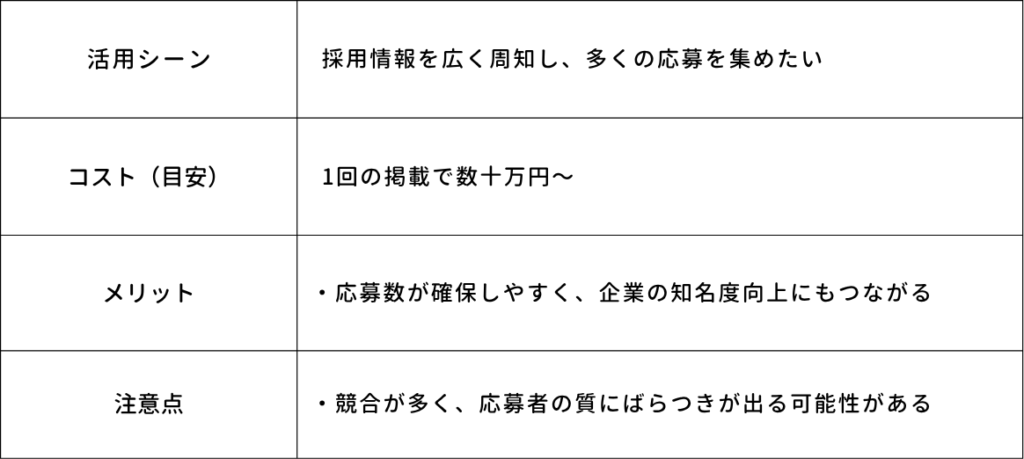

求人サイト

求人サイト(新卒向け就職ナビサイトや中途向け転職サイト)は、現在でも最も主流な採用手法の一つです。多くの求職者が登録・閲覧しているため短期間で幅広い人材にリーチでき、特に新卒の一括採用など大量募集には適しています。近年は大手求人サイトでも企業側からアプローチできるスカウト機能やダイレクトメッセージ機能が充実しつつあり、ただ掲載して「待つ」だけでなく能動的な働きかけも可能になっています。

一方で、求人サイトは掲載課金が一般的であり、成果の有無に関わらずコストが発生します。掲載には複数の企画が用意されており、上位企画ほど掲載期間が長かったり、検索結果で上位に表示されたりと有利な設計になっている反面、費用も高額になる傾向があります。また、応募者を集めやすい反面、自社にマッチしない応募も多く含まれる傾向があるため、効果を高めるには求人原稿の工夫や的確なターゲティングなどノウハウが必要となります。

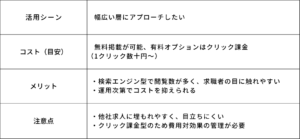

求人検索エンジン

求人検索エンジンは、Web上に掲載されている求人情報を自動で収集・表示するサービスで、代表的なものに「Indeed」や「Googleしごと検索」などがあります。求人媒体に掲載した情報や自社採用サイトの求人情報が検索結果に表示されるため、より広範囲な求職者に情報を届けられる点が大きな特長です。求人広告の一種で、求職者が自社に興味を示し、求人情報をクリックした回数に応じて費用が発生するため、必要最小限にコストを抑えることができます。

しかし、掲載される情報量が多いため、他社求人に埋もれやすいという課題があります。また、タイトルや原稿が分かりづらいと求職者に自社の魅力が伝わりにくく、クリック率や応募率が伸び悩むことも。SEO対策と同様に、ターゲットの検索意図を踏まえた原稿作りと継続的な改善が重要となります。

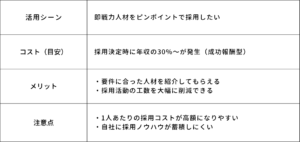

人材紹介(エージェント)

人材紹介サービスは、主に中途採用で利用される手法で、企業の求人要件に合った候補者を専門のエージェント会社から紹介してもらう採用方法です。あらかじめエージェント側で候補者を選考・絞り込みしてくれるため、自社の求める条件にマッチした即戦力人材を採用しやすい点がメリットです。また、多くは採用が決まるまで費用が発生しない成功報酬型の料金体系であるため、コストを抑えられます。ただしその分、採用決定時には想定年収の30%〜と高額の手数料が発生するのが一般的で、一人当たりの採用コストは割高になりがちです。

また、エージェントに頼る採用ではノウハウが自社に蓄積されにくく、紹介会社の担当者の力量に結果が左右されるというデメリットもあるでしょう。ポジションや職種によっては欠かせない手法ですが、費用対効果や社内ノウハウの蓄積という点では、他の手法とバランスよく活用することが求められます。

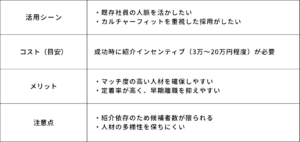

リファラル採用

自社の社員に知人や友人を紹介してもらい選考する手法で、近年注目を集めています。自社で働く社員経由の紹介であれば、候補者も入社前から仕事内容や職場雰囲気を把握でき、ミスマッチによる早期離職のリスクが低減する点が大きなメリットです。紹介者である社員にインセンティブ(紹介ボーナス)を支給する企業も多く、社員のモチベーション向上や組織エンゲージメントにもつながります。

デメリットとしては、社員の人脈に依存するため候補者層が限定的になり、人材の多様性が確保しにくい点が挙げられます。また、自社にまだ知名度がない場合は社員が候補者に声をかけても興味を持ってもらいにくいこともあります。

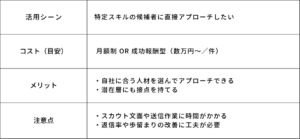

ダイレクトリクルーティング(スカウト)

企業側が条件に合った人材を探し、転職希望者や学生に対して直接メッセージを送って応募を促す手法です。求人媒体に掲載して応募を「待つ」のではなく、企業が能動的に人材を探し出して口説く採用スタイルで、まさに攻めの採用と言えます。メリットは、他社にまだ押さえられていない優秀な人材を発掘できることや潜在層の人材、自社が本当に求めるターゲット人材に絞ってアプローチできることです。特に専門人材やハイクラス人材の採用では効果的な手法として定着しつつあります。

デメリットは、企業側にかなりの工数とスキルが求められる点です。候補者ごとにプロフィールを調べて個別にメッセージを送る必要があるため担当者の負担は大きく、自社に興味を持ってもらうためのメッセージ内容の工夫も欠かせません。また、成果が出ない場合は、メッセージ内容や候補者の選定を見直しながら、PDCAを細かく回して改善していくことが重要になります。工数がかかる施策ですが、労働人口が減少している近年では、待ちの姿勢だけでは人材を確保しにくく、今後も企業側から積極的に動くこの手法の重要性は高まっていくでしょう。

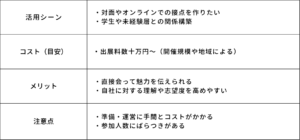

採用イベント

採用イベントとは、企業説明会や合同企業説明会、転職フェア、業界セミナー、カジュアル面談会など、企業と候補者が直接対話できる場を設ける採用手法です。新卒採用では大学での説明会やインターンシップフェア、中途では転職者向けの見学会や交流イベントなど形態は様々ですが、いずれも対面コミュニケーションを通じて自社の魅力を直接伝えられます。

また、一度に多くの候補者と接点を持てるのも、イベントの大きな強みです。短時間で多数の求職者と会えるため、母集団形成と企業認知の両面で効果を発揮しやすくなります。候補者にとっても企業の雰囲気や社員の人柄を肌で感じられるため、入社後のミスマッチ防止やモチベーション向上につながりやすいでしょう。

ただし、イベントの企画・運営には費用と手間がかかります。多くの方と接点が持てる反面、出展料や宣伝費、資料作成費、スタッフの人件費など、イベントに関連する様々なコストが発生します。また、企画の設計や会場の設営準備、当日の求職者対応など、やらなければならないことが多岐にわたるため、社内に十分なリソースも必要となります。オンラインイベントを活用すればコスト削減や遠方の方の取り込みも可能ですが、対面に比べ熱意や雰囲気が伝わりにくいという難点もあるでしょう。

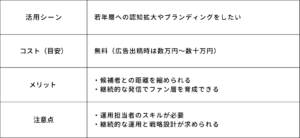

SNS

XやFacebook、Instagram、LinkedInといったソーシャルメディアを活用して自社の採用情報や企業文化を発信し、候補者の興味を引く手法です。若年層に限らず、多くの人が日常的に利用するプラットフォーム上で情報発信することで、自社を認知してもらいやすくなります。例えば、エンジニア採用ではXで技術イベントの告知をしたり、自社社員が発信する情報に興味を持った候補者が応募してくれるケースもあるでしょう。

費用面では、投稿自体は無料で行えるため低コストですが、運用のためのノウハウや継続的な発信が重要であり、担当者のスキルや手間が必要となります。

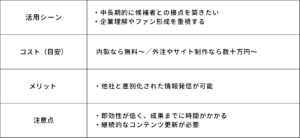

オウンドメディア

自社のブログや採用サイト、Youtubeチャンネルなどで自社の魅力や社員の声、プロジェクト事例などを発信し、ファンを増やして採用につなげる手法です。自社独自の発信ができるため、他社の求人情報と差別化した深い情報提供が可能になります。

ただし、オウンドメディア単体では即時的な応募増加は見込みにくく、有名企業でない限り発信した情報に人が集まるまで時間がかかります。そのため、求人サイトやSNS拡散と併用しつつ、中長期的な視点で自社ブランディングに取り組むことがポイントです。

自社に合う採用手法の選び方

ここまで採用手法には様々な種類があり、それぞれに特徴や適性があることを見てきました。では、その中から自社に最適な手法をどのように選べばよいのでしょうか。ここでは、選定時の考え方や組み合わせのポイントについて解説します!

採用ニーズ・ターゲットの明確化

まず、自社の採用ニーズを明確にすることが重要です。新卒採用なのか中途採用なのか、あるいは即戦力が必要なのか将来のリーダー候補を育成したいのかによって、最適な手法は変わってきます。

例えば、新卒で多数の人材を確保したい場合は求人サイトや大学との連携(学内説明会等)で母集団を広く集めることが有効です。一方、専門スキルを持つ中途人材を少数採用したいケースでは、人材紹介や社員からの推薦、または業界に特化したコミュニティでの直接スカウトなど、ターゲットを絞り込んだ手法が適しています。

このように「どんな人を、何人、どのようなスキルで採用したいのか」を明確にした上で、その目的に合った採用手法を選ぶことが、効果的な採用につながります。

複数手法を組み合わせた戦略

最適な採用戦略を考える際、一つの手法に固執せず複数のチャネルを組み合わせることも効果的です。母集団形成には求人サイト、質の高い人材にはリファラルやスカウト、といったように役割を分けて併用することで相乗効果を狙えます。実際、従来の母集団形成を行う「マス型採用」とダイレクトリクルーティングなどの「個別採用」を組み合わせる企業も増えており、両者のメリットを活かしたハイブリッドな手法が主流になりつつあります。重要なのはひとつの手法だけに頼るのではなく、採用全体の流れの中でどう活用するかを考えて組み合わせることです。

たとえば「まず求人サイトで募集をかけつつ、並行して社員からの推薦も募り、マッチ度の高い人材にはこちらからスカウトで声をかける」といったように、多面的なアプローチで優秀層を取りこぼさない戦略を立てましょう。

採用代行(RPO)の活用

採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)は、採用業務の一部または全体を外部の専門会社に委託する方法です。依頼できる範囲は幅広く、求人媒体の選定や原稿作成から、スカウト配信、応募者対応、日程調整、面接設定、内定者フォローまで多岐にわたります。

採用代行の最大の特長は、自社に採用のノウハウや十分な工数がない場合でも、専門知識を持ったパートナーとともに戦略的な採用活動を進められる点にあります。採用の繁忙期や新卒・中途での複数チャネル運用が必要な場面でも、効率的に対応することが可能です。

たとえば、「説明会やエントリー対応が追いつかない」「スカウトメールを送る時間がない」「応募者との連絡や日程調整が追いつかない」といった課題に対して、採用代行を活用すれば、実務を担ってもらうことで担当者は選考などのコア業務に集中できる環境を整えられます。採用成果を高めるための一手として、採用代行は有力な手段になるでしょう。

まとめ

採用手法の多様化が進む現在、企業の採用担当者はこれまで以上に柔軟で戦略的な対応が求められています。新卒・中途を問わず、採用ターゲットや期間、予算に応じて複数の手法を戦略的に組み合わせることで、より効果的にターゲット人材にリーチしやすくなります。それぞれの手法が持つ特性を理解し、自社に合ったアプローチを実践していきましょう!

採用手法の選定にお悩みなら、”ねこのて”を借りてみませんか?

多様化する採用手法の中で、最適な手法を選び、成果につなげるのは簡単ではありません。

「採用にかかる時間が足りない」「応募者対応が属人化している」「新しい手法を試したいがノウハウがない」──そんなときこそ、採用の専門家と連携することで、効率的かつ効果的な採用活動が実現できます。

株式会社ねこのてでは、採用活動全体の運用支援や応募者対応、進捗管理まで、企業ごとの課題に合わせた柔軟な採用代行サービスを提供しています。さらに、媒体選定やターゲット選定、選考全体の歩留まり改善などといった上流部分のご支援も可能です。 まずは、お問い合わせからお気軽にご相談ください。