中小企業の採用を成功に導く!実践的な採用戦略6選【2025年版】

公開日:

少子高齢化による人手不足が深刻化する中、中小企業では採用の壁が高くなっています。人材確保が激化する中で、応募が集まらない、辞退が増えるといった悩みは中小企業の共通課題です。

本記事では、中小企業の採用市場の現状を探り、実践的な採用戦略をわかりやすく解説します!

2025年の中小企業採用状況

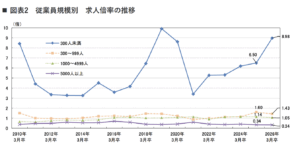

少子高齢化による労働人口の減少は年々深刻さを増しています。リクルートワークス研究所の調査によれば、2025年3月卒業予定者の大卒求人倍率は従業員300人未満の中小企業で6.50倍に達し、従業員5,000人以上の大企業では0.34倍と大きな開きがありました。さらに翌年の2026年卒では中小企業の求人倍率が8.98倍にまで急上昇しており、1人の求職者を約9社が奪い合う計算になります。

このように、中小企業の採用状況は年々厳しさを増しており、特に地方企業にとって優秀な人材の確保は容易ではありません。

引用:リクルートワークス研究所|第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)

中小企業が採用に苦戦する理由

中小企業が採用に苦戦する背景には、いくつもの要因が絡み合っています。大企業との競争だけでなく、採用リソースや情報発信力の差など、構造的な課題も少なくありません。ここでは、多くの中小企業が直面している主な課題を整理し、その原因をひとつずつ見ていきましょう。

知名度が低い

大手に比べ知名度が低い中小企業は、そもそも求職者の目に留まりにくいというハンデを負っています。転職者や特に就活生は、まず知っている企業から応募先を検討する傾向が強く、無名に近い企業だと母集団を十分に確保しづらい状況にあります。特に地方企業の場合、地元以外の求職者に存在を認識してもらうのは容易ではなく、この「知られていない」状態自体が採用活動の大きな壁となっています。

待遇面で負けている

給与水準や福利厚生、研修制度などの待遇面でも、中小企業は大手に見劣りしがちです。特に複数の内定を獲得する優秀な人材は選択肢が多いため、より条件の良い企業を選びやすく、中小企業は比較の段階で辞退されてしまうケースが少なくありません。こうした待遇面のハンデは、企業努力によって完全に埋めるのは難しいものの、自社の魅力を他の面で補完していく工夫が求められます。

採用コスト・リソースの制約

人材採用に投じられるコストや人員が限られている点も、採用活動のネックとなっています。求人広告費や人材紹介会社への支払い、合同説明会への出展など、大手のように潤沢な予算を割けないケースが多くあります。また、人事担当者が少なく他業務と兼任している企業も多いため、十分な採用活動の時間を確保できず、採用プロセス自体が後手に回りがちです。このようなリソース不足により、中小企業は限られた手段で効率的に成果を出す必要に迫られます。

採用ノウハウの不足

効果的な採用活動には専門的なノウハウが不可欠ですが、中小企業ではそれが不足しがちです。前述の通り、専任の採用担当者がおらず経験の蓄積が進まないため、毎年同じやり方で採用を行い、最新のトレンドや手法に追いつけないという実態があります。その結果、効果的な求人票の書き方や面接の進め方、適切な選考基準の設定などにおいて大企業ほど精度を高めるのが難しく、優秀な人材を逃してしまうリスクが高まります。

ミスマッチと早期離職

ようやく採用に成功しても、内定辞退や早期離職に悩まされるケースもあります。事前に聞いていた条件と実際の待遇が違った、職場環境の情報に食い違いがあった、といったミスマッチが原因で、結果としてせっかく確保した人材を短期間で失ってしまうのです。中小企業にとって一人ひとりの社員が貴重であるだけに、このようなミスマッチを防ぎ定着率を高める工夫も重要な課題となっています。

中小企業ならではの採用戦略6選!

中小企業の採用戦略では、大企業にはない柔軟性や独自の魅力を活かすことが大切です。以下のポイントを参考に、自社の特色に応じた採用戦略を実践してください。

1)ターゲット層の見直し

まずは自社が、これまで設定してきたターゲット層は本当に正しいのかを見直すことが第一歩です。採用市場や働き方の価値観は短期間で変わります。なぜ今このターゲット層を設定しているのかの理由も改めて検証し、他の層にもリーチできないか検討しましょう。こうした再定義によって、これまで見落としていた採用の可能性が高い層を取り入れることが可能になります。

ターゲットを明確にし、戦略的に設計する手順やポイントについては、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

関連記事:採用ターゲットの設定方法とペルソナ活用術|ポイントは「組織の課題解決」目線!

2)新たな採用チャネルを検討

限られた採用リソースを補う新たな採用チャネルの活用は重要な選択肢です。社員紹介によるリファラル採用は、企業文化に合う人材を紹介してもらえるためミスマッチを防ぎやすく、信頼性の高い採用方法です。また、元社員を再雇用するアルムナイ採用も、即戦力の確保や早期戦力化に効果的です。さらに、業務委託から正社員登用につなげる手法も、実際の業務を通じて相互理解を深められる点で有効でしょう。こうした多様な採用ルートを組み合わせることで、中小企業でも持続的かつ戦略的な採用を実現できます。

関連記事:【2025年版】多様化する採用手法の種類と特徴を比較|最適な手法を選ぶコツとは?

3)自社独自の魅力発信とブランディング

まずは、自社の強み・魅力を洗い出し明確にします。大企業にはない「中小企業ならでは」の魅力を言語化しましょう。例えば、高い技術力や独自の製品、地域に貢献できる事業、小規模だからこそのアットホームな社風、社員の裁量の大きさや成長機会など、求職者に響きそうなポイントは数多くあります。また、自社のビジネスが社会にどう貢献しているか、社員がどんな思いで働いているかなど、具体的な想いを発信することで、大手企業にはない人間味や裁量の大きさといった強みがより明確になります。それら自社独自の魅力を整理し、採用メッセージの核に据えることで、企業規模ではなく中身で勝負できる土台ができます。

4)SNSを利用して知名度アップを狙う

SNSを活用すれば、広告掲載費をかけずに自社の魅力や採用情報を発信できます。XやYouTubeなどでは、ハッシュタグや動画コンテンツを通じて、興味・関心の近い層に自然に情報が届く仕組みがあります。社員の仕事風景や社内の雰囲気、自社が持つノウハウなどを継続的に発信することで、共感を持つフォロワー層が広がり、思わぬ母集団形成につながる可能性があるでしょう。

5)新卒内定者への面談や懇親会など、内定後のフォローを充実させる

特に新卒採用では、内定承諾後の不安解消と入社意欲の維持が重要です。内定承諾後は、早めに内定者懇親会や社員面談などの機会を設けましょう。キャリアタス調査では、内定者懇親会など対面イベントに参加した学生の約6割が「入社意欲が高まった」と回答しており、同期や先輩社員とのつながりが不安解消に役立っています。遠方の内定者にはオンライン面談や動画送付などでフォローし、情報格差を埋めることも大切です。

参考:キャリタス就活|調査データで⾒る「入社に向けた内定者フォロー」-2025年卒調査-

6)採用代行(RPO)の活用

中小企業では採用専任の担当者を確保しにくく、採用ノウハウも社内に蓄積されづらい傾向があります。こうした場合は、採用代行(RPO)を活用して不足するリソースを補うのも有効です。選考プロセス全体を委託すれば、採用計画の立案から求人票の作成、募集から面接設定、フォローまで専門家が支援し、選考スピードや質を担保できます。応募者対応が遅れがちで辞退リスクが高まる状況では、早めにRPOを活用しましょう。

採用戦略の最適化を、プロと共に進めませんか?

採用環境が大きく変化する中、採用戦略を継続的に見直し、最適化していくことが中小企業の競争力を左右します。限られたリソースで成果を上げるためには、社内だけで抱え込まず、採用の専門パートナーと協力することが重要です。

株式会社ねこのてでは、求人設計やスカウト運用、採用ブランディングなど、採用戦略全体をトータルで支援しています。単なる業務代行ではなく、採用データの分析や改善提案を通じて、応募数の増加・採用率の向上・定着率アップまでを一貫してサポート。採用担当者が戦略に集中できる環境づくりをお手伝いします。

「採用戦略を見直したい」「どこから改善すれば良いかわからない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

中小企業の採用は、人手不足や大企業との競争など厳しい環境に直面しています。しかし、戦略次第で道は開けます。自社の独自の強みを磨き上げて発信し、限られたリソースを賢く活用して、求める人材に響く採用活動を展開しましょう。応募者が集まりやすい仕組みづくりや、入社後の定着支援にも力を入れることで、「この会社で働きたい」と思ってもらえるはずです。地道な取り組みの積み重ねがやがて採用ブランディングとなり、中小企業でも魅力ある職場として選ばれる存在になれるでしょう。