中小企業が知っておくべき新卒採用の現状と成功のポイント

公開日:

新卒採用市場では依然として売り手市場が続いており、大手企業に比べ中小企業の採用は難易度が高いと言われます。しかし一方で、近年の学生は単に大企業というだけでなく「安定して働ける環境」や「働きやすさ」も重視しており、それを整えれば中小企業でも十分に選ばれる可能性があります。

本記事では、採用の現状と課題、そして新卒採用を成功させるためのポイントや活用できるサービスについて詳しく解説。自社の課題を洗い出し、効果的な戦略とツールで次の新卒採用を成功へ導きましょう。

中小企業の新卒採用の現状・動向

中小企業の新卒採用を取り巻く環境は、求人倍率や採用充足率の面で厳しい状況が続いています。この章では、中小企業の採用活動における現状とその背景について解説します。

売り手市場と中小企業の採用ハードル

現在の新卒採用市場は依然として売り手市場が続いており、特に中小企業にとっては採用のハードルが非常に高い状況です。リクルートワークス研究所の「第41回 ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)」によると、従業員300人未満の企業における求人倍率は6.50倍となっており、従業員5000人以上の大企業の0.34倍と比べて約6.16ポイントもの大きな差があります。これは、300人未満の中小企業が1人の新卒を採用するために平均6人以上にアプローチしなければならないという厳しい実情を表しています。

加えて、少子高齢化の影響により新卒の母数は年々減少し限られた学生をめぐる競争が激化する中、知名度やブランド力のある大企業は、早い段階から学生の関心を集めやすい傾向にあります。こうした背景から、採用市場では大企業が優位に進められる一方で、中小企業は「採用したくても応募者が集まらない」という大きな壁に直面しているのが現状です。

引用:リクルートワークス研究所「第41回 ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)」

中小企業の採用充足率

日本商工会議所が実施した「2025年1月の早期景気観測調査(LOBO調査)」によると、新卒採用を「実施した」企業は全体の34.6%にとどまりました。つまり、全体の6割以上の企業が新卒採用を実施していない、もしくは予定していなかったということになります。

さらに、新卒採用を実施した企業のうち、「計画通りに採用できた」企業はわずか26.5%。残りの73.6%は、

・「採用できたが計画人数に満たなかった」(42.0%)

・「募集はしたが採用できなかった」(31.6%)

のいずれかに該当します。

このように、中小企業の採用活動は人手・予算・知名度など多方面でハンデを抱えており、結果として採用充足率が大きく低迷しているのが現実です。

参考:日本商工会議所「2025年1月の早期景気観測調査(LOBO調査)」

中小企業の新卒採用における課題

中小企業の新卒採用では、「知名度が低く学生の応募が集まりにくい」「採用にかけられる予算や人員が限られている」「せっかく内定を出しても辞退されやすい」といった複合的な課題が見られます。

これらの具体的な課題と背景については、以下の記事で詳しく解説しています。採用活動でどのような問題が起きやすいのか、実情を把握したい方はぜひご覧ください。

▼中小企業の採用課題とその乗り越え方を徹底解説

中小企業の採用を成功に導く!実践的な採用戦略6選【2025年版】

学生の企業志向と中小企業に求められる視点

ここまで、中小企業の新卒採用の現状や課題を紹介しましたが、実は近年、学生の企業選びに対する意識も変化しつつあります。工夫次第では中小企業にも十分にチャンスがあることが見えてきました。この章では、そうした学生の志向の変化とそれに対して中小企業が持つべき視点について解説します!

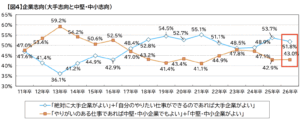

大手志向は強いが、中小企業志向も拡大

「最近の学生は大企業志向が強く、中小企業には目もくれないのでは?」と不安に思う採用担当者の方もいるでしょう。しかしマイナビ 2026年卒大学生就職意識調査によれば、「絶対に大手企業がよい」「やりたい仕事ができるなら大手がよい」と答えた学生は51.8%である一方、「中小企業がよい」「やりたい仕事ができるなら中小でもよい」と答えた学生も43.0%にのぼりました。大手志向の学生が半数以上いるのは事実ですが、その割合は前年よりわずかに減少し、中堅・中小企業志向は微増傾向にあります。特に「中堅・中小企業がよい」と明言する学生は7.7%と前年から増えており、初任給引き上げなど中小企業側の待遇改善の動きもあって、大企業だけが安心という時代は変わりつつあるといえそうです。

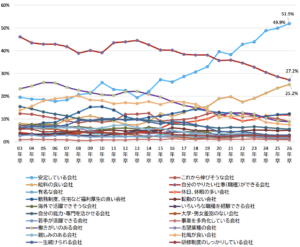

学生が会社選びで重視するポイント

学生たちが就職先を選ぶ際、最も重視する項目は「安定している会社」で、51.9%と初めて5割を超えました。これは7年連続で最も多く選ばれている項目です。次いで「自分のやりたい仕事(職種)ができる会社」が27.2%、「給料の良い会社」が25.2%と続いており、物価高や将来の不安から、給与や雇用の安定性を重視する学生が増えていることがわかります。また、「福利厚生の良い会社」「休日、休暇の多い会社」「働きがいのある会社」など、働く環境や企業文化に関する項目も安定して上位にランクインしています。

これらの結果から、もはや大企業というだけで人気を独占する時代ではなく、中小企業でも働きやすい環境を整えれば学生に選ばれる可能性が十分にあることがわかります。

実際、「ノルマがきつそうな会社」「転勤の多い会社」は学生が「行きたくない会社」の上位にあがっており、裏を返せば、中小企業でも勤務地の配慮やノルマに頼らない評価制度、そして働きがいを感じられる職場づくりをアピールすることで、学生からの魅力度を高めることができるでしょう。

中小企業が新卒採用を成功させるポイント

前章の通り、中小企業でも視点を変え工夫を凝らすことで新卒採用成功のチャンスを掴めます。

ここでは5つのポイントに分けて、具体策を紹介します!

ターゲットを明確にする

新卒採用では、応募者に実務経験がない分、「どんな人物が自社に合うのか」を明確にしておくことが非常に重要です。自社の価値観や業務内容にマッチする人物像が定まっていないと、採用基準がぶれたり、面接での評価が曖昧になったりする原因になります。たとえば「素直に学ぶ姿勢がある人」「チームで動ける人」など、実際に活躍している若手社員の特徴から逆算して言語化しておくと、採用メッセージの一貫性が生まれます。明確なターゲット設定は、学生にとっても「自分に合っている会社か」を判断する基準となり、ミスマッチの防止にもつながります。

関連記事:採用ターゲットの設定方法とペルソナ活用術

採用エリアを広げてみる

マイナビの調査では関東に比べ東北・甲信越・東海・北陸・四国といった地方では中小企業を志望する学生の割合が高いことがわかります。地元に大企業が少ない地域では、「地元の中小企業で働きたい」という学生も多いためといえるでしょう。このように企業規模にあまりこだわらない学生も地方には多く存在するため、採用競争の激しい都市部だけでなく、地方にも目を向けることで、優秀な学生との出会いにつながる可能性があります。

アプローチ方法を工夫する

多くの企業が大手就職サイトに掲載する中で、中小企業が埋もれずに学生に届けるためには、アプローチの手段を工夫することが不可欠です。求人広告に頼るだけでなく、スカウト型サービスや新卒紹介を活用すれば、企業から能動的に学生へアプローチできます。また、社員の紹介を通じて採用につなげるリファラル採用や、SNSや動画を使った情報発信も近年注目されています。特に企業の雰囲気や人間関係の良さは、中小企業の大きな魅力であり、視覚的・感覚的に伝えることで興味を引きやすくなります。大切なのは、「とりあえず有名な就活サイトに載せておけば安心」という発想を改め、採用手法は一つに絞らず、複数を組み合わせて学生との接点を増やすことが、限られた予算でも成果を生む鍵となります。

関連記事:【2025年版】多様化する採用手法の種類と特徴を比較

採用ツールを充実させる

中小企業の採用活動でまず意識したいのは、「学生はあなたの会社のことをほとんど知らない」という前提です。そこで、学生に自社を知り興味を持ってもらうための情報発信ツールを充実させることが重要になります。具体的には、採用サイトや動画の整備です。興味を持った学生は必ずと言っていいほど企業の公式サイトや口コミサイトを調べます。内容が薄かったり情報が古かったりすると、それだけで応募を躊躇してしまうこともあります。逆に、採用サイトで自社の魅力や社員の声、社内の雰囲気をしっかり伝えれば「この会社で働くイメージ」が湧き、志望度を高める効果が期待できます。

また最近では社員インタビュー動画や仕事紹介動画を制作し、ホームページやYouTubeで公開する企業も増えています。文章だけでは伝わりにくい社風や仕事のやりがいを視覚的に伝えられるため、学生にとって馴染みの少ない中小企業ほどこうしたツールを積極的に活用したいところです。自社の強みや日常の雰囲気が学生に伝わるコンテンツを用意し、「働いてみたい!」と思わせるきっかけ作りをしましょう。

中小企業が実践すべき行動

中小企業が新卒採用で優秀な人材を確保するには、母集団形成から選考プロセスまで一貫して工夫が必要です。以下では、学生のエントリー機会を最大化し、選考中の辞退・離脱を防ぐ具体的な施策を提案します。

会社説明会の高頻度・柔軟な開催

学生との直接接点を増やすために、会社説明会はできるだけ高頻度、理想的には“毎日開催”することを目指しましょう。実際に、ある企業では「説明会は毎日開催」を基本方針とし、採用チームだけでなく現場社員も交代で参加するなど、仕組みを整えることで成果を出した事例もあります。また、学生が参加しやすい時間帯に設定し、土日開催やオンライン対応も取り入れることで、忙しい学生でも気軽に参加できる機会を提供できます。

さらに、説明会を“1日1回だけ”に限定せず、可能な限り複数の時間帯・日数を設けることが、応募機会の最大化と歩留まり改善のカギです。「興味はあるけどタイミングが合わなかった」という理由でエントリーを逃すリスクを防ぐためにも柔軟に対応することが望ましいでしょう。

インターンシップ・早期接点の活用

インターンシップの実施は、学生に自社を深く知ってもらい志望度を高める絶好の機会です。夏季・冬季インターンや1day仕事体験など、自社のリソースに応じて形式を工夫することで、無理なく学生との接点を生むことができます。プログラムの内容は派手な企画である必要はなく、実際の業務を通じて「働く環境」や「一緒に働く人」の魅力が伝わるような構成が効果的でしょう。

また、インターンで接点を持った学生に対しては、継続的なフォローや選考優遇の案内を行うことで、母集団を効率的に活かすことができますし、企業理解と志望度が高まり、他社選考に流れにくくなるというメリットも期待できます。

中小企業にとっては、限られた母集団の中で質の高い接点をいかに早期に持てるかが重要になるため、選考前の段階から関係構築を意識して設計していきましょう。

選考スピードの向上と柔軟な日程調整

迅速かつ柔軟な選考プロセスを設計し、学生を待たせない、負担をかけないようにします。対策として、面接候補日を複数提示して柔軟に対応する体制を整えたり、遠方の学生には支社面接やWeb面接を用意し、一度のために遠征させないことが有効です。また、面接の回数や書類選考のプロセスについても「形式的に多いままになっていないか」を見直し、目的に応じた適切な設計にすることが求められます。

大切なのは、選考の“早さ”そのものではなく、学生の熱が冷めないうちに接点を重ねていける“スピード感”を持つこと。スピーディかつ融通の利く選考は、中小企業が大手と競争する上で重要な戦術になります。

中小企業が頼れる新卒採用サービス

中小企業が効率的に新卒採用を進めるには、外部のサービスを上手に活用することも重要です。限られた人手と予算で最大の効果を出すために、代表的な新卒採用向けサービスを紹介します。

ダイレクトリクルーティングの活用

ダイレクトリクルーティングとは、企業側から興味のある学生に直接アプローチする採用手法です。専用の新卒向けスカウトサービスに自社情報を登録し、学生データベースから自社に合いそうな人材を検索して、メッセージやオファーを送ります。ダイレクトリクルーティングのメリットは、自社に興味を持っていない層にも働きかけられる点と、採用したい学生にピンポイントでアプローチできる点です。費用も定額制や成功報酬型など様々ですが、求人広告に比べ抑えられるケースが多く、予算が限られる中小企業にも導入しやすいでしょう。学生側もスカウトを受けることで新たな企業との出会いが生まれるため、うまく活用すれば双方にメリットのある手法です。

関連記事:今さら聞けないスカウト型採用とは?メリット・デメリットや人事担当者が押さえておくべき基本知識を徹底解説!

中小企業志望の学生と出会えるナビサイトの活用

新卒向けの就職情報サイトを活用することは、採用活動の第一歩として有効です。マイナビやリクナビなど大手ナビサイトは圧倒的な利用者数を誇り、掲載することで一定の認知は得られますが、同時に大企業も多数掲載しているため、中小企業にとっては埋もれてしまうリスクもあります。

そこで注目したいのが、中小企業を希望する学生が多く登録している専門サイトです。たとえば、20代・第二新卒・既卒層に強みを持つ「Re就活(旧あさがくナビ)」などは、中小企業志望学生とのマッチングがしやすく、より効果的にアプローチできる可能性があります。就職サイトを選ぶ際は、掲載媒体の特性と自社の親和性を意識して使い分けることが大切です。

新卒紹介サービスの活用

新卒紹介(就職エージェント)サービスは、民間の人材紹介会社が自社のニーズにマッチした学生を紹介してくれる仕組みです。学生一人ひとりにキャリアアドバイザーが付き、企業側の求める人物像を伝えておけば、その条件に合う学生との面談・マッチングを代行してくれます。成果報酬型で利用できるケースが多いため、初期費用をかけずに確実な採用を行いたい中小企業に向いています。特に「採用人数が少ないためナビサイトに載せるほどの規模ではない」「工数をできるだけ抑えたい」と考えている企業にとっては、負担を最小限にしながら効率的に採用できる手段といえるでしょう。

また、知名度が低い企業でもプロの視点で魅力を学生に伝えてもらえる点も強みといえます。自社で母集団を形成する余力がない場合は、こうした新卒紹介サービスを検討すると良いでしょう。

第二新卒紹介サービスの活用

第二新卒・既卒者を対象とした人材紹介サービスも、中小企業にとって心強い選択肢です。新卒紹介と基本的な仕組みは同じですが、「若手の中途採用」に近い感覚で通年利用できます。例えば在学中に希望の就職先が見つからず卒業後も活動している既卒者や、1~3年で転職を考えている第二新卒層は一定数存在します。そうした人材は新卒と比べてビジネスマナー研修などの手間も少なく、即戦力に育ちやすいという利点があります。第二新卒紹介サービス大手の例では、20代前半の若手人材データベースを豊富に抱え、各企業の急な欠員補充や新規事業立ち上げによる増員ニーズにも応えてくれます。新卒採用計画が思うように進まない場合のバックアップ策として、若手層全般に門戸を広げるこの方法も並行して検討してみましょう。

合同企業説明会への参加

複数企業が集まる合同企業説明会(就職フェア)は、中小企業が学生と直接出会える貴重なきっかけになります。ブースでの説明や社員との会話を通じて、社風や働く人の魅力をダイレクトに伝えることができ、企業理解を深めてもらいやすい場です。

ただし、ただ出展すれば成果が出るとは限りません。たとえば「中小企業に特化した合同説明会」や「地域密着型のイベント」など、自社に合った説明会を選ぶことが成果につながるカギとなります。大手企業が多数参加する大型イベントでは埋もれてしまうこともあるため、規模やテーマ、来場学生の志向を見極めて戦略的に出展しましょう。

また、限られた時間の中でも印象に残る工夫(ブース装飾やパンフレット、説明の仕方など)を施すことで、学生の記憶に残りやすくなり、選考への関心を高めることが可能になります。中小企業ならではの「社員の人柄が良い」「雰囲気が温かい」といった魅力は、実際に会って話すことで伝わりやすいため、合同説明会はそうした強みをアピールする絶好の機会です。

採用アウトソーシング(RPO)の活用

応募者対応や面接調整に追われ、本来やるべき戦略立案や面接に時間を割けないという中小企業は、採用アウトソーシングの利用も検討しましょう。採用業務のプロフェッショナルに、エントリー管理やスクリーニング、説明会運営などのノンコア業務を委託することで、社内の人事担当者はコア業務に専念できます。特に新卒採用は時期が集中し業務量が一時的に膨らむため、外部支援を入れる意義は大きいです。プロのノウハウにより選考プロセスが円滑に進み、学生へのフォローが丁寧になれば、内定辞退のリスク低減にもつながります。費用はかかりますが、自社で抱え込んで機会損失するよりも、結果的に効率的で限られた予算内でも成果を出しやすくなります。自社のリソース状況を見極め、必要に応じて採用代行サービスもうまく活用しましょう。

関連記事:採用代行(RPO)のサービス内容とは?委託できる業務と導入すべき企業の特徴

中小企業の採用を、私たちが伴走します

新卒採用を成功させるには、現状把握だけでなく、自社に合った戦略の選定と実行が欠かせません。とはいえ、「何から始めればいいのか分からない」「やってはいるが成果につながらない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

私たちねこのてでは、これまで数多くの中小企業様の採用支援を行っており、貴社の状況や課題に寄り添いながら、母集団形成から選考・内定フォローまでの設計・改善を一貫してサポートしてきました。限られた予算や人手でも成果を出すための現実的なプランをご提案いたします。

採用に関するご相談はいつでも無料で承っています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

中小企業にとって新卒採用は依然として厳しい戦いですが、決して不可能ではありません。大企業志向の学生が多い中でも、中小企業ならではの魅力や働きやすさを求める学生も確実に存在します。本記事で紹介したように、母集団形成や予算・人手不足といった課題に対しては、ターゲットの明確化や採用手法の工夫、外部サービスの活用といった具体策があります。学生の志向やニーズを理解し、自社の強みを的確に発信していけば、中小企業でも「ここで働きたい」と思ってもらえる環境を整えることができます。大手に比べ不利な点は多いですが、視点を変えた戦略と熱意あるアプローチで、ぜひ貴社らしい新卒採用成功を実現してください。